しばらく坂を上っていくと、樋口一葉ゆかりの「伊勢屋質店」。

![]()

![]()

一葉ゆかりの伊勢屋質店

万延元年(1860)、この地で創業し、昭和57年(1982)に廃業した。樋口一葉(1872-96)と大へん縁の深い質店であった。

一葉の作品によると、一葉が明治23年、近くの旧菊坂町(現本郷4丁目)の貸家に母と妹と移り住んでから、度々この伊勢屋に通い苦しい家計をやりくりした。明治26年、下谷竜泉寺町に移ってからも、終焉の地(現西片1-17-8)にもどってからも、伊勢屋との縁は続いた。

一葉が24歳の若さで亡くなった時、伊勢屋の主人が香典をもって弔ったことは、一葉とのつながりの深さを物語る。店の部分は、明治40年に改築した。土蔵は外壁を関東大震災後ぬり直したが、内部は往時のままである。

~一葉の明治26年5月2日の日記から~

此月も伊せ屋がもとにはしらねば事たらず。小袖四つ、羽織二つ、一風呂敷につつみて、母君と我と持ちゆかんとす。

蔵のうちにはるかくれ行くころもがへ

東京都文京区教育委員会 昭和63年3月

樋口一葉は本郷界隈に約10年間暮らしましたが、晩年は生活が貧窮し、明治29年に24歳で亡くなる間際まで伊勢屋質店に通ったことが日記に記されています。

伊勢屋質店は昭和57年に廃業しましたが、今でも蔵や見世などの建物が大切に保存されています。

毎年、一葉忌の11月23日のみ、所有者のご協力で一般公開していますので、この機会にぜひご覧ください。

(「

![]()

HP」より)

![]()

「ズボン堂」から菊坂を振り返る。

右手にある石段を下ると、菊坂に並行した細い路地(かつては細い流れがあったが、現在は暗渠)に出ます。

![]()

銭湯「菊水湯」。

![]()

(「文京区浴場組合」HPより)。ちなみに「文京区浴場組合」に加盟している銭湯は、8ヶ所。

「菊水湯」の手前を左折。

![]()

「鐙(「あぶみ)坂」。

本郷台地から菊坂の狭い谷に向かって下り、先端が右にゆるく曲がっている坂である。名前の由来は、「鐙の製作者の子孫が住んでいたから」(『江戸志』)とか、その形が「鐙に似ている」ということから名付けられた(『改選江戸志』)などといわれている。

この坂の上の西側一帯は上州高崎藩主大河内家松平右京亮の中屋敷で、その跡地は右京山と呼ばれた。

![]()

乳児がだだをこねて坂道に座り込んでいる。

上っていくと、

![]()

「金田一京助・春彦旧居跡」。

金田一京助・金田一春彦 旧居跡

金田一京助(言語学者)は、明治15年(1882)岩手県盛岡に生まれた。

東京大学言語学科卒業後、昭和17年(1942)から同大学において教授として教鞭を執り、のちに国学院大学教授となった。

東京大学在学中からアイヌ民族に関る言語、文学、民族の研究を始め、北海道・サハリン(樺太)のアイヌ居住地を歴訪し、実地調査と研究により、アイヌ語を初めて学問的に解明し、アイヌの叙事詩ユーカラを世に始めて紹介した。アイヌに関る多くの著書は、日本列島における北方文化を学ぶ者の原点ともなっている。これら数々の功績により、昭和29年(1954)には、文化勲章が授与された。

盛岡中学時代、2年下級に石川啄木が在籍していた。石川啄木は中学を卒業後、盛岡から上京、京助を尋ね、急速に文学への関心を高めていった。京助は啄木の良き理解者であり、金銭的にも、精神的にも、類まれな援助者であった。

金田一京助の長男、春彦(国語学者)は、大正2年(1913)ここ本郷の地で生まれた。大正9年(1920)からの5年間、近くの真砂小学校(現本郷小学校)に在籍。この頃唱歌の音階に関心を持ち、それが後の平家琵琶やアクセント研究のきっかけとなった。東京大学国文学科を卒業後、名古屋大学・東京外国語大学、上智大学などで教鞭を執った。

全国各地のアクセントを調査研究し、国語アクセントが歴史的かつ体系的に変化することを初めて実証した。また、数多くの国語関係辞書等を編纂を通じて、その研究成果を一般に普及させた。第50回(平成9年度)文化功労者表彰受賞、平成13年度東京都名誉都民。

東京都文京区教育委員会 平成16年(2004)3月

![]()

「旧真砂町」。

寛永(1624~44)以来、真光寺門前と称して桜木神社前の一部だけか町屋であった。明治2年、古庵屋敷を併せて真砂町の新町名をつけた。浜の真砂のかぎりないようにと町の繁栄を願って命名した。(泉鏡花の)「婦系図」など数多い小説の舞台ともなり、文人も多数この地に住んだ。 文京区

![]()

「鐙坂」を望む。ここも急坂。

![]()

石垣下の建物。

再び先ほどの細い道に戻ってきます。

![]()

細い路地。

そんな路地の奥に「樋口一葉」の旧居跡。

![]()

![]()

井戸。 突きあたり。

![]()

お休み処「ひとは」。

![]()

「炭団坂」。

本郷の台地より菊坂方面へ下る急な坂道で、現在は53段の階段坂となっています。坂名由来は、「往昔炭団を商ふ者多く居りしに因り」(『新撰東京名所図会』)、あるいは「切立てにて至て急成坂に有之候、往来の人転び落候故」(『御府内備考』)などの説があります。

![]()

ちなみに炭団とは炭にふのりなどを混ぜ、球状に固めた燃料のことです。丸い炭団のように転げ落ちる、あるいは転んで炭団のように真っ黒になるということでしょうか。

![]()

明治40年頃の炭団坂(新撰東京名所図会 49)

この炭団坂上には、かつて坪内逍遥がくらし、明治18年、『小説神髄』『当世書生気質』を発表しました。少し大げさに言えば、炭団坂はまさに近代文学発祥の坂道ということになります。逍遥転居後、そこは旧松山藩主久松家運営の寄宿舎「常盤会」となり、正岡子規・河東碧梧桐・高浜虚子など、後に日本の俳壇を担う人々が青春時代を過ごします。その様子を描いた作品に司馬遼太郎『坂の上の雲』があります。

(「

![]()

」HPより

戻ってきた道の左側、「菊坂」への階段のところに「宮沢賢治旧居跡」。

![]()

宮沢賢治旧居跡

宮沢賢治[明治29年(1896年)-昭和8年(1933年)]は詩人・童話作家。花巻市生まれ。大正10年(1921年)1月上京、同年8月まで本郷菊坂町75番地稲垣方2階6畳に間借りしていた。菜食主義者で馬鈴薯と水の食事が多かった。右手建物の2F中央付近です。

東京大学赤門前の文信社(現大学堂メガネ店)で謄写版刷りの筆耕や校正などで自活し、昼休みには街頭で日蓮宗の布教活動をした。これらの活動と平行して童話・詩歌の創作に専念し、1日300枚の割合で原稿を書いたといわれている。童話集『注文の多い料理店』に収められた「かしわばやしの夜」、「どんぐりと山猫」などの主な作品はここで書かれたものである。

8月、妹トシの肺炎の悪化の知らせで急ぎ花巻に帰ることになったが、トランクにはいっぱいになるほど原稿が入っていたという。

-郷土愛をはぐくむ文化財-

東京都文京区教育委員会 平成9年3月

右側の建物というと、これでしょうか?

![]()

しばらく行くと、「本妙寺坂」と交差します。

![]()

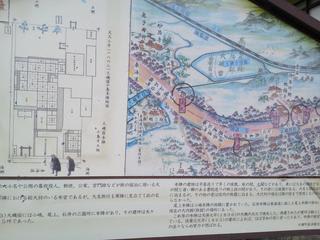

「案内図」現在地に当たるところに設置されてある。

菊坂との交差点を底にして左右(南北)を合わせて二つの坂が「本妙寺坂」となっています。(標高:南から北へ:21㍍→18㍍→23㍍)

![]()

南側を望む。

![]()

二つの説明板。

![]()

本妙寺跡と明暦の大火

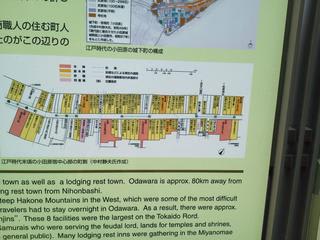

本妙寺(現在豊島区巣鴨5-35-6)は、旧菊坂82番地(現本郷5-16)の台地一帯にあった法華種の大寺院であった。寺伝によれば寛永13年(1636)にこの地に移ってきた。

境内には北町奉行”遠山の金さん”こと遠山左衛門尉景之、幕末の剣豪千葉周作や囲碁の本因坊歴代の墓所があった。

明暦3年(1657)の大火”振袖火事”の火元とされているが、原因には諸説がある。この大火後、幕府は防火対策を中心に都市計画を打ち出し、文京区の地域には寺社武家屋敷などが多く移転してきて、漸次発展することになった。

私立女子美術学校菊坂校舎跡

この地に,明治42年(1909)佐藤志津校長らの尽力により,私立女子美術学校【現女子美術大学・同短期大学:創立明治33年(1900)本郷弓町】・佐藤高等女学校【現同大学付属高等学校・中学校:創立大正4年(1915)】の菊坂校舎が建設された。特に女子を対象とした美術教育の専門学校として画期的な役割を果たしたが、さらに大規模な校地を求め、昭和10年(1931)現杉並区和田へ移転した。

東京都文京区教育委員会 平成12年3月

明暦の大火(めいれきのたいか)

明暦3年1月18日(1657年3月2日)から1月20日(3月4日)にかけて、当時の江戸の大半を焼失するに至った大火災。振袖火事・丸山火事とも呼ばれる。

この明暦の火災による被害は延焼面積・死者共に江戸時代最大で、江戸の三大火の筆頭としても挙げられる。外堀以内のほぼ全域、天守閣を含む江戸城や多数の大名屋敷、市街地の大半を焼失した。死者は諸説あるが3万から10万人と記録されている。江戸城天守はこれ以後、再建されなかった。

火災としては東京大空襲、関東大震災などの戦禍・震災を除けば、日本史上最大のものである。日本ではこれを、ロンドン大火、ローマ大火と並ぶ世界三大大火の一つに数えることもある。

明暦の大火を契機に江戸の都市改造が行われた。御三家の屋敷が江戸城外へ転出。それに伴い武家屋敷・大名屋敷、寺社が移転した。防備上千住大橋のみしかなかった隅田川への架橋(両国橋や永代橋など)が行われ、隅田川東岸に深川など、市街地が拡大した。吉祥寺や下連雀など郊外への移住も進んだ。市区改正が行われた。

防災への取り組みも行われた。火除地や延焼を遮断する防火線として広小路が設置された。現在でも上野広小路などの地名が残っている。幕府は耐火建築として土蔵造や瓦葺屋根を奨励したが、その後も板葺き板壁の町屋は多く残り、「火事と喧嘩は江戸の華」と言われるとおり、江戸はその後もしばしば大火に見舞われた。

『むさしあぶみ』より、明暦の大火当時の浅草門。牢獄からの罪人解き放ちを「集団脱走」と誤解した役人が門を閉ざしたため、逃げ場を失った多数の避難民が炎に巻かれ、塀を乗り越えた末に堀に落ちていく状況。

この火災の特記すべき点は火元が1箇所ではなく、本郷・小石川・麹町の3箇所から連続的に発生したもので、ひとつ目の火災が終息しようとしているところへ次の火災が発生し、結果的に江戸市街の6割、家康開府以来から続く古い密集した市街地においてはそのすべてが焼き尽くされた点にある。このことはのちに語られる2つの放火説の有力な根拠のひとつとなっている。

当時の様子を記録した『むさしあぶみ』によると、前年の11月から80日以上雨が降っておらず、非常に乾燥した状態が続いており当日は辰の刻(午前8時頃)から北西の風が強く吹き、人々の往来もまばらであったとある。

3回の出火

1.1月18日(3月2日)未の刻(14時頃)、本郷丸山の本妙寺より出火。神田、京橋方面に燃え広がり、隅田川対岸にまで及ぶ。霊巌寺で炎に追い詰められた1万人近くの避難民が死亡、浅草橋では脱獄の誤報を信じた役人が門を閉ざしたため、逃げ場を失った2万人以上が犠牲となる。

2.1月19日(3月3日)巳の刻(10時頃)、小石川伝通院表門下、新鷹匠町の大番衆与力の宿所より出火。飯田橋から九段一体に延焼し、江戸城は天守閣を含む大半が焼失。

3.1月19日(3月3日)申の刻(16時頃)、麹町5丁目の在家より出火。南東方面へ延焼し、新橋の海岸に至って鎮火。

火災後、身元不明の遺体は幕府の手により本所牛島新田へ船で運ばれ埋葬されたが、供養のために現在の回向院が建立された。また幕府は米倉からの備蓄米放出、食糧の配給、材木や米の価格統制、武士・町人を問わない復興資金援助、松平信綱は合議制の先例を廃して老中首座の権限を強行して1人で諸大名の参勤交代停止および早期帰国(人口統制)などの施策を行って、災害復旧に力を注いだ。松平信綱は米相場高騰を見越して幕府の金を旗本らに時価の倍の救済金として渡した。そのため江戸で大きな利益を得られると地方の商人が米を江戸に送ってきたため、幕府が直接に商人から必要数の米を買い付け府内に送るより府内は米が充満して米価も下がった。

火元についての諸説

一般に広く知られているので記述する。いずれにしても真相は不明である。

・本妙寺失火説

振袖火事とも呼ばれるゆえんは以下のような伝承があるためである。

お江戸・麻布の裕福な質屋・遠州屋の娘・梅乃(16)は、本郷の本妙寺に母と墓参に行ったその帰り、上野の山ですれ違った寺の小姓らしき美少年に一目惚れ。ぼうっと彼の後ろ姿を見送り、母に声をかけられて正気にもどり赤面して下を向く。梅乃はこの日から寝ても覚めても彼のことが忘れられず、恋の病か食欲もなくし寝込んでしまう。名も身元も知れぬ方ならばせめてもと、案じる両親に彼が着ていた服と同じ、荒磯と菊柄の振袖を作ってもらい、その振袖をかき抱いては彼の面影を思い焦がれる日々だった。だがいたましくも病は悪化、梅乃は若い盛りの命を散らす。両親は葬礼の日、せめてもの供養にと娘の棺に生前愛した形見の振袖をかけてやった。

当時こういう棺に掛けられた遺品などは寺男たちがもらっていいことになっていた。この振袖は本妙寺の寺男によって転売され、上野の町娘・きの(16)のものとなる。ところがこの娘もしばらくの後に病となって亡くなり、振袖は彼女の棺にかけられて、奇しくも梅乃の命日にまた本妙寺に持ち込まれた。寺男たちは再度それを売り、振袖は別の町娘・いく(16)の手に渡る。ところがこの娘もほどなく病気になって死去、振袖はまたも棺に掛けられ本妙寺に運び込まれてきた。

さすがに寺男たちも因縁を感じ、住職は問題の振袖を寺で焼いて供養することにした。住職が読経しながら護摩の火の中に振袖を投げこむと、にわかに北方から一陣の狂風が吹きおこり、裾に火のついた振袖は人が立ちあがったような姿で空に舞い上がり、寺の軒先に舞い落ちて火を移した。たちまち大屋根を覆った紅蓮の炎は突風に煽られ、一陣は湯島六丁目方面、一団は駿河台へと燃えひろがり、ついには江戸の町を焼き尽くす大火となった。

この伝説は、矢田挿雲が細かく取材して著し、小泉八雲も登場人物は異なるものの、記録を残している。

・幕府放火説

幕府が江戸の都市改造を実行するために放火したとする説。

当時の江戸は急速な発展による人口の増加に伴い、住居の過密化をはじめ、衛生環境の悪化による疫病の流行、連日のように殺人事件が発生するほどに治安が悪化するなど都市機能が限界に達しており、もはや軍事優先の都市計画ではどうにもならないところまで来ていた。しかし、都市改造には住民の説得や立ち退きに対する補償などが大きな障壁となっていた。そこで幕府は大火を起こして江戸市街を焼け野原にしてしまえば都市改造が一気にやれるようになると考えたのだという。江戸の冬はたいてい北西の風が吹くため放火計画は立てやすかったと思われる。実際に大火後の江戸では都市改造が行われている。一方で先述のように江戸城にまで大きな被害が及ぶなどしており、幕府放火説の真偽はともかく、幕府側も火災で被害を受ける結果になっている。

・本妙寺火元引受説

実際の火元は老中・阿部忠秋の屋敷であった。しかし老中の屋敷が火元となると幕府の威信が失墜してしまうということで幕府の要請により阿部邸に隣接した本妙寺が火元ということにし、上記のような話を広めたのだとする説。これは火元であるはずの本妙寺が大火後も取り潰しにあわなかったどころか、元の場所に再建を許された上に触頭にまで取り立てられ、大火以前より大きな寺院となり、さらに大正時代にいたるまで阿部家より毎年多額の供養料が納められていたことなどを論拠としている。本妙寺も江戸幕府崩壊後はこの説を主張している。

(以上、「Wikipedia」参照)

![]()

「公立小学校のさきがけ・第四(本妙寺)校舎跡」。

明治5年(1872),近代教育制度の基となる「学制」が決められた。それに先立ち東京府は,明治3年(1870)年6月,市内に6つの小学校を開設した。

最初の公立小学校である。そのうちの1校が,この地(旧本郷丸山)にあった「本妙寺」に置かれた「第四校」である。

この小学校は,中学に進み専門学科を学ぶ者のために普通学を授けた。そのため程度も高く、主に漢籍を教授した。

開校当時の生徒数は不詳であるが、職員は7名であった。

翌4年(1871)12月,文部省直轄の「共立学校」となり,近くの麟祥院(旧龍岡町)境内に移った。今日の湯島小学校の前身である。

東京都文京区教育委員会 平成元年11月

※この当時の「第一校」は、現港区立御成門小、「第二校」は、現千代田区立番町小、「第三校」は、現新宿区立愛日小。

「お菊塚」。「紅谷町公園」の一画にある。

「お菊塚」。「紅谷町公園」の一画にある。 説明板。

説明板。 お彼岸で香華が手向けてあった。小さな公園ですべり台がぽつんとある、その脇にあった。

お彼岸で香華が手向けてあった。小さな公園ですべり台がぽつんとある、その脇にあった。 「平塚宿の江戸見付跡」碑(「市民プラザ」前)。

「平塚宿の江戸見付跡」碑(「市民プラザ」前)。  説明板。

説明板。

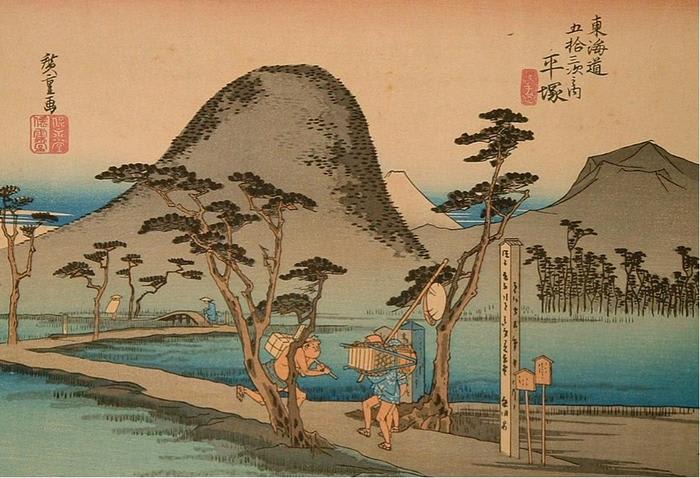

「平塚宿史跡絵地図」。

「平塚宿史跡絵地図」。 写真は、「Wikipedia」より。

写真は、「Wikipedia」より。 「平塚の里歌碑」(「平塚市民センター」内・中庭)。

「平塚の里歌碑」(「平塚市民センター」内・中庭)。 歌碑。

歌碑。 「江戸城の井戸枠」。

「江戸城の井戸枠」。

「平塚宿脇本陣跡」碑。

「平塚宿脇本陣跡」碑。 「平塚宿脇本陣高札場」蹟 。

「平塚宿脇本陣高札場」蹟 。 「平塚宿本陣旧跡」碑。

「平塚宿本陣旧跡」碑。 「平塚宿本陣旧蹟」碑。

「平塚宿本陣旧蹟」碑。 信用金庫の支店名は「本宿」。こういうところにもこだわりを感じる。

信用金庫の支店名は「本宿」。こういうところにもこだわりを感じる。 消防団の建物脇にある「平塚宿問屋場跡」。ここは西組の「問屋場」。

消防団の建物脇にある「平塚宿問屋場跡」。ここは西組の「問屋場」。 説明板。

説明板。

「平塚の塚」。右側の囲い部分。

「平塚の塚」。右側の囲い部分。

左に少し見えるのが「高麗山」。

左に少し見えるのが「高麗山」。 振り返る。

振り返る。

通りの向こうに見える「高麗山」。ここまで眼前に山が登場しなかったせいか、視界が開けると同時に、独特の山容が目を引く。

通りの向こうに見える「高麗山」。ここまで眼前に山が登場しなかったせいか、視界が開けると同時に、独特の山容が目を引く。 「平塚宿 京方見附跡」説明板。

「平塚宿 京方見附跡」説明板。 「従是東 東海道平塚宿」碑。

「従是東 東海道平塚宿」碑。 「東海道五三次平塚京方見付跡」碑(左側)。

「東海道五三次平塚京方見付跡」碑(左側)。

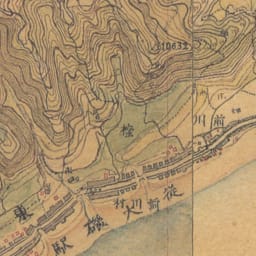

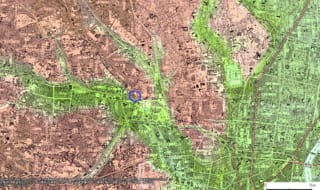

1880年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。「花水橋」付近。左手の山が「高麗山」。

1880年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。「花水橋」付近。左手の山が「高麗山」。 「平成の一里塚」。橋のたもとに設置されている。あちこち作られているわけでなく、ここだけの感じ。紛らわしくなってしまいそうだが、そういえば「茅ヶ崎」にもありました。ただし、もともとあった一里塚跡のほぼ反対側の交差点に。

「平成の一里塚」。橋のたもとに設置されている。あちこち作られているわけでなく、ここだけの感じ。紛らわしくなってしまいそうだが、そういえば「茅ヶ崎」にもありました。ただし、もともとあった一里塚跡のほぼ反対側の交差点に。 左手の山が「高麗山」。その山麓にあるのが「高来神社」。明治の廃仏毀釈で神社として成立。音では「こうらい」だが、読みは「たかく」と。

左手の山が「高麗山」。その山麓にあるのが「高来神社」。明治の廃仏毀釈で神社として成立。音では「こうらい」だが、読みは「たかく」と。 日本橋から66?。

日本橋から66?。 国道1号沿いに残された藁葺き屋根の家。

国道1号沿いに残された藁葺き屋根の家。 小さなお堂。「虚空蔵」。

小さなお堂。「虚空蔵」。 右に入る道が「化粧(けわい)坂」。こちらが、旧東海道。

右に入る道が「化粧(けわい)坂」。こちらが、旧東海道。

「一里塚」跡。

「一里塚」跡。 海側(左手」が小高くなっていたので、行ってみたが特になし。そこから街道を見おろす。

海側(左手」が小高くなっていたので、行ってみたが特になし。そこから街道を見おろす。 「安藤広重・東海道五拾三次之内・大磯『虎ケ雨』」。

「安藤広重・東海道五拾三次之内・大磯『虎ケ雨』」。 説明板。

説明板。

「大磯八景の一 化粧坂の夜雨〕の碑。

「大磯八景の一 化粧坂の夜雨〕の碑。 化粧坂を振り返る。

化粧坂を振り返る。 小休止。

小休止。

「東海道」。

「東海道」。 中央左の奥。

中央左の奥。 「北組問屋場」跡。

「北組問屋場」跡。

説明板。

説明板。 その説明板がある「そば処 古伊勢屋」の古風な雰囲気。。

その説明板がある「そば処 古伊勢屋」の古風な雰囲気。。

「尾上本陣」跡。

「尾上本陣」跡。 旅館「大内館」。左手奥に「土蔵造り」の建物が見える。

旅館「大内館」。左手奥に「土蔵造り」の建物が見える。

「杵新」。

「杵新」。 日本橋まで68?。

日本橋まで68?。

「原敬 大磯別荘」跡。

「原敬 大磯別荘」跡。

「大磯港」防波堤より平塚方向を望む。

「大磯港」防波堤より平塚方向を望む。 「高麗山」に続く大磯の山並みを望む。

「高麗山」に続く大磯の山並みを望む。 江ノ島(↓)を望む。

江ノ島(↓)を望む。

「松本先生謝恩碑」(犬養毅 題)。

「松本先生謝恩碑」(犬養毅 題)。 「海水浴場発祥の地」

「海水浴場発祥の地」

HPより)

HPより)

HPより)

HPより) 「アオバト」の集団飛来地としても有名。アオバトは海水を飲むらしい。

「アオバト」の集団飛来地としても有名。アオバトは海水を飲むらしい。

正面のお堂は、「円位堂(西行堂)」。

正面のお堂は、「円位堂(西行堂)」。

「鴫立沢」標石。

「鴫立沢」標石。

1880年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。右下、岩礁のある付近が「照ヶ崎海岸」。

1880年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。右下、岩礁のある付近が「照ヶ崎海岸」。

1970年代のようす(「同」より)。

1970年代のようす(「同」より)。 現代。(「今昔マップ」より)。

現代。(「今昔マップ」より)。

「旧島崎藤村邸」。

「旧島崎藤村邸」。 前の緑地にある案内板。

前の緑地にある案内板。

離れ。

離れ。 「上方見附」跡。

「上方見附」跡。 バス停「統監道」。

バス停「統監道」。

「東海道松並木」。

「東海道松並木」。  解説板。

解説板。 「こゆるぎの浜」への案内板に誘われて向かったが、「西湘バイパス」を地下道でくぐったその先だったので、断念。

「こゆるぎの浜」への案内板に誘われて向かったが、「西湘バイパス」を地下道でくぐったその先だったので、断念。

松涛庵。お蕎麦屋さん、ここでお昼のお蕎麦。

松涛庵。お蕎麦屋さん、ここでお昼のお蕎麦。

「日本橋から69?」との標識。

「日本橋から69?」との標識。 「伊藤公滄浪閣之旧蹟」。

「伊藤公滄浪閣之旧蹟」。

「関東ふれあいの道―大磯高麗山コース―」。

「関東ふれあいの道―大磯高麗山コース―」。

「県立大磯城山公園」。

「県立大磯城山公園」。

「不動川」(「葛川」水系)を渡る。

「不動川」(「葛川」水系)を渡る。

「江戸から十七里」。ここが日本橋から17番目の一里塚があった辺り。

「江戸から十七里」。ここが日本橋から17番目の一里塚があった辺り。

現東海道と旧東海道との間にある緑地帯。右が現東海道。

現東海道と旧東海道との間にある緑地帯。右が現東海道。

施設内マップ(公式HPより)。かなり広いんですね。

施設内マップ(公式HPより)。かなり広いんですね。

「潮海の名残」。

「潮海の名残」。 「葛川」。「大磯ロングビーチ」の北側を流れ、相模灘に注ぐ。

「葛川」。「大磯ロングビーチ」の北側を流れ、相模灘に注ぐ。 「日本橋まで73㎞」。けっこうやってきました。東海道はまだまだ続きますが、今回はここまで。

「日本橋まで73㎞」。けっこうやってきました。東海道はまだまだ続きますが、今回はここまで。 来た道を振り返る。

来た道を振り返る。 現在(「今昔マップ」より)。赤い○のところが、旧東海道。現東海道の北側をしばらく並行して進む。

現在(「今昔マップ」より)。赤い○のところが、旧東海道。現東海道の北側をしばらく並行して進む。 大正時代(「同」より)。「一里塚」付近にひとまとまりの集落が確認できる。

大正時代(「同」より)。「一里塚」付近にひとまとまりの集落が確認できる。 二宮駅前ロータリーにある「ガラスのうさぎ」像。

二宮駅前ロータリーにある「ガラスのうさぎ」像。 説明碑。

説明碑。

HPより)

HPより)

74㎞ポスト。

74㎞ポスト。 中央の木陰に交通整理員みたいな格好の人が立っています。突然、旗を振って東海道(画面では左)に飛び出し、一台の車を誘導。その先に警察車両がいました(画面右奥)「ネズミ取り」をしていたわけです。

中央の木陰に交通整理員みたいな格好の人が立っています。突然、旗を振って東海道(画面では左)に飛び出し、一台の車を誘導。その先に警察車両がいました(画面右奥)「ネズミ取り」をしていたわけです。 旧東海道から国道1号線を望む。旧道は車の往来もなく、静かな道筋。

旧東海道から国道1号線を望む。旧道は車の往来もなく、静かな道筋。 醤油蔵元「ヤマニ醤油」。

醤油蔵元「ヤマニ醤油」。 左に折れると、「梅沢海岸」へ。

左に折れると、「梅沢海岸」へ。

概念図。↓と↑の部分が旧東海道。

概念図。↓と↑の部分が旧東海道。

「等覚院」付近から旧道を望む。

「等覚院」付近から旧道を望む。 右が国道1号線、左が旧道。交わる地点に道祖神など何体も置かれている。

右が国道1号線、左が旧道。交わる地点に道祖神など何体も置かれている。 75㎞ポスト。

75㎞ポスト。

そこから押切坂を望む。

そこから押切坂を望む。 再び1号線と合流する坂道の途中の道祖神。

再び1号線と合流する坂道の途中の道祖神。 右の狭い急坂が「押切坂」の一部。

右の狭い急坂が「押切坂」の一部。 「押切橋」から左手に海を臨む。

「押切橋」から左手に海を臨む。

二宮町ともお別れ。

二宮町ともお別れ。 76㎞ポスト。

76㎞ポスト。

「車坂碑」。

「車坂碑」。 来た道を振り返る。ゆるやかな下り坂。

来た道を振り返る。ゆるやかな下り坂。 家と家との間に海が見える。その上を横切るのは「西湘バイパス」。

家と家との間に海が見える。その上を横切るのは「西湘バイパス」。 「大山道道標」。左手に上がる道が丹沢・大山信仰のための道。

「大山道道標」。左手に上がる道が丹沢・大山信仰のための道。

「車坂」付近の1880年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。

「車坂」付近の1880年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。

77㎞ポスト。

77㎞ポスト。

「一夜城まつり」のポスター。

「一夜城まつり」のポスター。 「一夜城」から小田原城を望む(「Wikipedia」より)。

「一夜城」から小田原城を望む(「Wikipedia」より)。 78㎞ポスト。

78㎞ポスト。 「国府津駅」。

「国府津駅」。 「国府津駅開業100周年記念碑」。

「国府津駅開業100周年記念碑」。 「周辺案内図」。

「周辺案内図」。 「寄りあい処こうづ」。

「寄りあい処こうづ」。

街道筋らしい家屋が並んでいる。

街道筋らしい家屋が並んでいる。

「親木橋」から海岸を望む。

「親木橋」から海岸を望む。 「西湘バイパス」国府津IC。

「西湘バイパス」国府津IC。 「歩道橋」から遠く富士山を望む。

「歩道橋」から遠く富士山を望む。 マンホールの絵柄。「酒匂川」を渡るようすが描かれている。

マンホールの絵柄。「酒匂川」を渡るようすが描かれている。 「沼津46㎞ 箱根12㎞」。

「沼津46㎞ 箱根12㎞」。

「小八幡一里塚」跡。江戸から19番目の一里塚。

「小八幡一里塚」跡。江戸から19番目の一里塚。 バス停名も「一里塚」。

バス停名も「一里塚」。

・著者:新村 衣里子 」HP参照より)

・著者:新村 衣里子 」HP参照より) 振り返って望む。

振り返って望む。

「酒匂(さかわ)川」は河口を望む。

「酒匂(さかわ)川」は河口を望む。

」HPより)。

」HPより)。

1880年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)

1880年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より) 大正期の小田原「東海道(東海道五拾三次 広重と大正期の写真)」より(「知足美術館」HP)

大正期の小田原「東海道(東海道五拾三次 広重と大正期の写真)」より(「知足美術館」HP)

ほぼ同じところの1970年頃のようす(「同」より)。橋の位置が少し下流になり、より西南の方向になっている。

ほぼ同じところの1970年頃のようす(「同」より)。橋の位置が少し下流になり、より西南の方向になっている。

対岸を望む。遠くに箱根連山。

対岸を望む。遠くに箱根連山。 遠くに富士山(↓)。

遠くに富士山(↓)。 「酒匂橋」からの酒匂川上流。

「酒匂橋」からの酒匂川上流。 「酒匂川の渡し」碑がある東岸を望む。

「酒匂川の渡し」碑がある東岸を望む。

82㎞ポスト。

82㎞ポスト。

「新田義貞の首塚」

「新田義貞の首塚」

「文部省指定史跡 小田原城址江戸口見附跡」。(右手)

「文部省指定史跡 小田原城址江戸口見附跡」。(右手)  「案内板」。

「案内板」。

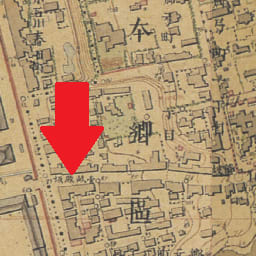

江戸口見附付近の1880年頃のようす(「同」より)。

江戸口見附付近の1880年頃のようす(「同」より)。

とある店先に掛けてあった。

とある店先に掛けてあった。 振り返って1号線方向を望む。

振り返って1号線方向を望む。 「いせかね」。

「いせかね」。

「街かど博物館・かつおぶし博物館(籠常商店)」

「街かど博物館・かつおぶし博物館(籠常商店)」 元「脇本陣古清水旅館」。

元「脇本陣古清水旅館」。

「被害状況」。

「被害状況」。  「青物町」交差点。

「青物町」交差点。 「小田原空襲の碑」。

「小田原空襲の碑」。 より)

より) 「明治天皇宮ノ前行在所(あんざいしょ)跡」。

「明治天皇宮ノ前行在所(あんざいしょ)跡」。

「小田原宿なりわい交流館」。

「小田原宿なりわい交流館」。 小田原宿の絵地図。

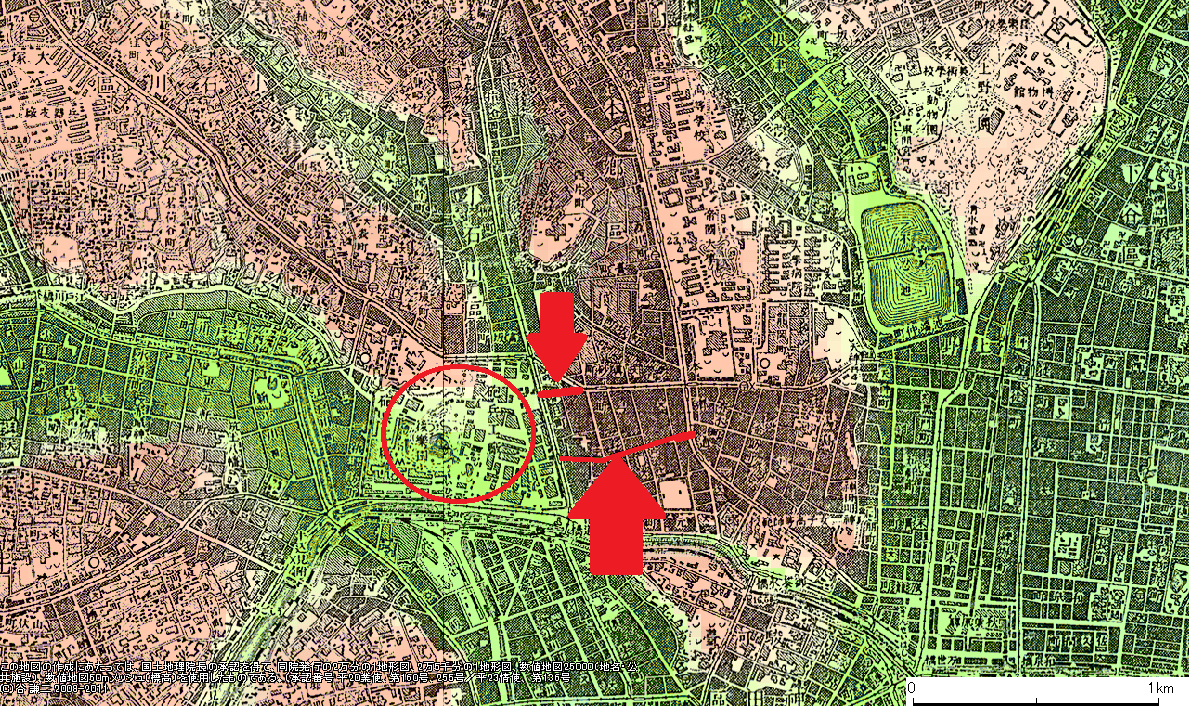

小田原宿の絵地図。 中心部の町割。

中心部の町割。

1880年頃の中心部のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。右の、東海道から分岐して北に向かう道は「甲州道」。

1880年頃の中心部のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。右の、東海道から分岐して北に向かう道は「甲州道」。 ???

???

HPより。

HPより。  「小伊勢屋」。

「小伊勢屋」。

薬博物館「済生堂薬局小西本店」。

薬博物館「済生堂薬局小西本店」。

「箱根口」。

「箱根口」。

(「今昔マップ」より)。

(「今昔マップ」より)。 春日駅前の案内図。

春日駅前の案内図。

「言問通り」沿いにある「石井いり豆店」。

「言問通り」沿いにある「石井いり豆店」。 「新坂」。

「新坂」。 「石川啄木の歌碑」。「東海の小島の磯野白砂にわれ泣きぬれて蟹とたわむる」。

「石川啄木の歌碑」。「東海の小島の磯野白砂にわれ泣きぬれて蟹とたわむる」。 「太栄館」前から「新坂」を望む。

「太栄館」前から「新坂」を望む。

」HPより)

」HPより) 坂の下から見上げたところ。

坂の下から見上げたところ。 「菊坂下」を望む。

「菊坂下」を望む。 「本郷菊坂 ゑちごや」。創業は明治10年とか。

「本郷菊坂 ゑちごや」。創業は明治10年とか。

HP」より)

HP」より) 「ズボン堂」から菊坂を振り返る。

「ズボン堂」から菊坂を振り返る。 銭湯「菊水湯」。

銭湯「菊水湯」。 (「文京区浴場組合」HPより)。ちなみに「文京区浴場組合」に加盟している銭湯は、8ヶ所。

(「文京区浴場組合」HPより)。ちなみに「文京区浴場組合」に加盟している銭湯は、8ヶ所。 「鐙(「あぶみ)坂」。

「鐙(「あぶみ)坂」。

「金田一京助・春彦旧居跡」。

「金田一京助・春彦旧居跡」。 「旧真砂町」。

「旧真砂町」。 「鐙坂」を望む。ここも急坂。

「鐙坂」を望む。ここも急坂。 石垣下の建物。

石垣下の建物。 細い路地。

細い路地。

お休み処「ひとは」。

お休み処「ひとは」。 「炭団坂」。

「炭団坂」。 ちなみに炭団とは炭にふのりなどを混ぜ、球状に固めた燃料のことです。丸い炭団のように転げ落ちる、あるいは転んで炭団のように真っ黒になるということでしょうか。

ちなみに炭団とは炭にふのりなどを混ぜ、球状に固めた燃料のことです。丸い炭団のように転げ落ちる、あるいは転んで炭団のように真っ黒になるということでしょうか。 明治40年頃の炭団坂(新撰東京名所図会 49)

明治40年頃の炭団坂(新撰東京名所図会 49)

「案内図」現在地に当たるところに設置されてある。

「案内図」現在地に当たるところに設置されてある。 南側を望む。

南側を望む。 二つの説明板。

二つの説明板。

「公立小学校のさきがけ・第四(本妙寺)校舎跡」。

「公立小学校のさきがけ・第四(本妙寺)校舎跡」。

「坂」を左に曲がった、奥の突きあたり。

「坂」を左に曲がった、奥の突きあたり。

「本郷通り」。中央奥の右に「赤門」。

「本郷通り」。中央奥の右に「赤門」。

「本郷通り」を南に向かう。

「本郷通り」を南に向かう。 「東京都水道歴史館」。

「東京都水道歴史館」。

「油坂」。

「油坂」。 北方向を望む。

北方向を望む。 「富士見坂」。といっても、全く富士山は見えない。外堀通り(お茶の水坂)を望む。

「富士見坂」。といっても、全く富士山は見えない。外堀通り(お茶の水坂)を望む。

「元町公園」正面。

「元町公園」正面。 二連式のすべり台。

二連式のすべり台。 隣接して建てられた旧「元町小」校舎。この校舎も「震災復興校舎」の一つ。

隣接して建てられた旧「元町小」校舎。この校舎も「震災復興校舎」の一つ。

「讃岐うどん大使 水道橋麺通団」なるうどん屋さん。絶妙なポジション。ここで、遅い昼食。「肉うどん」と「おいなりさん」。けっこうなボリュームと味でした。

「讃岐うどん大使 水道橋麺通団」なるうどん屋さん。絶妙なポジション。ここで、遅い昼食。「肉うどん」と「おいなりさん」。けっこうなボリュームと味でした。 HPより。

HPより。

「元町」由来説明板。

「元町」由来説明板。

1880年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。

1880年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。

1920年頃(大正中期)。↓が「東富坂」、↑が「壱岐坂」。まだ「新壱岐坂」が完成していない。○が「砲兵工廠」。

1920年頃(大正中期)。↓が「東富坂」、↑が「壱岐坂」。まだ「新壱岐坂」が完成していない。○が「砲兵工廠」。 1930年頃(昭和5年)。↑には「新壱岐坂」が完成し、旧「壱岐坂」は分断されている。

1930年頃(昭和5年)。↑には「新壱岐坂」が完成し、旧「壱岐坂」は分断されている。 1965年頃(昭和45年)。「後楽園球場」と「競輪場」等。※「後楽園球場」は、1937年(昭和12年)9月に開場。

1965年頃(昭和45年)。「後楽園球場」と「競輪場」等。※「後楽園球場」は、1937年(昭和12年)9月に開場。 現在。「東京ドーム」中心の施設に。

現在。「東京ドーム」中心の施設に。

「新坂(外記坂)」。

「新坂(外記坂)」。 坂の上から望む。

坂の上から望む。

緩やかな下り坂。「東富坂(真砂坂)」

緩やかな下り坂。「東富坂(真砂坂)」 「旧東富坂」。

「旧東富坂」。 坂の下から望む。

坂の下から望む。 「東京の地形図」(国土地理院・関東地方測量部)。↓が本郷・春日・小石川付近。

「東京の地形図」(国土地理院・関東地方測量部)。↓が本郷・春日・小石川付近。 「春日局」像(「礫川公園」)。

「春日局」像(「礫川公園」)。

説明板付近から白山通り方向を望む。

説明板付近から白山通り方向を望む。

来た道を振り返る。

来た道を振り返る。 「六角坂」。

「六角坂」。

振り返って望む。

振り返って望む。 長く続く坂道。奥に「ムクノキ」の大木が見える。そのすぐ右手(北側)の白い壁の家(「沢蔵司稲荷」並び)は、幸田露伴「蝸牛庵」旧居跡で、露伴の孫の青木玉氏らが住んでいる。青木玉著『小石川の家』『上り坂下り坂』。

長く続く坂道。奥に「ムクノキ」の大木が見える。そのすぐ右手(北側)の白い壁の家(「沢蔵司稲荷」並び)は、幸田露伴「蝸牛庵」旧居跡で、露伴の孫の青木玉氏らが住んでいる。青木玉著『小石川の家』『上り坂下り坂』。

「善光寺坂のムクノキ」。

「善光寺坂のムクノキ」。 表参道から望む。

表参道から望む。 「日本指圧専門学校」。

「日本指圧専門学校」。 幅広い緩やかな坂。

幅広い緩やかな坂。 「安藤坂」。

「安藤坂」。

1880年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。

1880年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。

(「今昔マップ」より)青い○が北野神社。標高は21㍍で、後楽園付近は5㍍。現在の地図からも東京湾の入り江が深く入り込んでいたことが分かります。(緑色の部分が標高の低いところ。)

(「今昔マップ」より)青い○が北野神社。標高は21㍍で、後楽園付近は5㍍。現在の地図からも東京湾の入り江が深く入り込んでいたことが分かります。(緑色の部分が標高の低いところ。)

板塀が続く家。

板塀が続く家。 「川口アパートメント」。

「川口アパートメント」。

「永井荷風生育地跡」付近。

「永井荷風生育地跡」付近。

「神田上水路」。

「神田上水路」。

上部付近から坂下を望む。

上部付近から坂下を望む。 「徳川慶喜終焉の地」碑。

「徳川慶喜終焉の地」碑。

竹早高校方向を望む。

竹早高校方向を望む。

「小石川植物園」付近の1880年(明治13年)頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。↓が「千川(小石川)。

「小石川植物園」付近の1880年(明治13年)頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。↓が「千川(小石川)。

右奥が「播磨坂」、左手前が「吹上坂」。

右奥が「播磨坂」、左手前が「吹上坂」。

「www.miwachiri.com › 東京発展裏話「東京発展裏話 #6東京放射環状道路網の夢 ~文京区小石川の環3通り~」HPに詳しく掲載されています。

「www.miwachiri.com › 東京発展裏話「東京発展裏話 #6東京放射環状道路網の夢 ~文京区小石川の環3通り~」HPに詳しく掲載されています。

地域住民の憩いのスペース。

地域住民の憩いのスペース。

湯島坂(本郷通り=国道17号・中山道)。左側が「湯島聖堂」。

湯島坂(本郷通り=国道17号・中山道)。左側が「湯島聖堂」。 「地域案内図」。

「地域案内図」。

1880年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。

1880年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。

」HP参照。)

」HP参照。)

南側の坂の途中から、北へ上る坂を望む。

南側の坂の途中から、北へ上る坂を望む。