右手が「八王子道」(その昔は「古東海道」の一部でもあった、という)、左手が旧「東海道」。

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

【追分】 (歴史の道)

≪標柱左側面の説明文≫

追分は一般に道の分岐点を意味しますが、ここ芝生の追分は東海道と八王子道が分かれる場所です。

≪標柱右側面の説明文≫

(歴史の道)

八王子道は、ここより帷子川にそって伸び、町田・八王子へと続く道で、安政六年(1859年)の横浜開港以降は八王子方面から横浜へと絹が運ばれるようになり、「絹の道」とも呼ばれています。

《八王子道》

「絹の道」の愛称で親しまれているこの道は、かつては「神奈川往還」または「浜街道」と言われていました。

安政6年(1859)に横浜が開港し、その後、鉄道が発達する明治の中ごろまで、輸出用の生糸が多数運ばれたルートのひとつです。八王子周辺地域で生産された生糸は、八王子宿に集められ、この道を通って横浜に運ばれて行きました。その、生糸取引で短期間に巨額の富を成したのが「鑓水商人」です。

現在、「絹の道」は御殿橋のたもとから、「絹の道碑」の前までの約1.5キロメートルが市の史跡に指定されています。このうち、特に昔の面影をよく残す未舗装部分は文化庁選定「歴史の道百選」にも選ばれました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

峠の一番高いところには、かつて道を行き交う旅人や村内の安全を祈って、道了尊を祀ったお堂がありました。現在は取り壊されて、跡地が大塚山公園として整備されています。

(Image may be NSFW.

Clik here to view. HPより)

HPより)

しかし、「八王子道」は、ただ「絹の道」という役割だけではなかった。

《資料1》

町田市自由民権資料館(http://www1.ttcn.ne.jp/chikyuh-kotabi/machidajiyu.htm)より

街道は物資や情報と共に思想も運ぶ

神奈川(横浜)開港で幕末から明治初期にかけて、多摩や秩父地方から町田経由で横浜へ向かう街道は、輸出生糸の輸送路として活用された。この経路は現在俗に絹の道と呼ばれるが、それは物流ばかりでなく、新しい思想を多摩秩父地方へ伝える経路にもなった。

また横浜開港の結果、町田一帯は外国人の遊歩区域として解放区に指定された。そのため幕末期には多くの居留外国人が町田を訪問している。1865年には、後年トロイ遺跡の発見者として世界的に著名なシュリーマンも来訪している。彼は八王子訪問の途中、原町田で一泊して見聞記録まで残している。

このような環境に置かれた武蔵・多摩地方の富裕商人や地主階層は、人権論などの西欧政治思想に触れる機会を得た。もともと学問の素養があった彼らは、維新後、明治政府が納税や徴兵義務などの報国面ばかりを強調し、憲法制定・参政権付与・国会創設などの国民の権利面は何ら考慮しない状態に不満を持っていた。

これら富裕な人々が運動の指導者となり、集合・結社・思想・討論・出版の自由を求めて自由民権運動へ向かっていった。。町田は地理的にも歴史的にも、その運動の先進的な一中心地となった。この目的を実現するためには、各人が相応の見識を持つことが必要とされ、そのための学習活動が活発に行われた。

その指導者の一人・村野常右門は、剣術と自由民権思想の教育を目指して、1883年に凌霜館を開設した。「町田市立自由民権資料館」は凌霜館跡に建てられ、多摩の民権/町田の民権として運動を紹介するばかりでなく、全国の自由民権運動の資料も展示している。

自由民権運動はやがて、地域活動から全国的な運動となり、参政権や憲法制定運動に発展して行く。その間、思想上や運動上の対立を繰り返し、政府の弾圧も受けながらも、少しずつ目的を達成して行った。

彼等が百年前に要求したことは現在では、ほとんど達成されている。しかし、もし彼らが今の町田の現地に立って、町とも田舎ともいえないような雑然とした風景を見たならば、彼らの理想とした社会と比べて、どう感ずるだろうかと思わず考えてしまう。

《資料2》東京都 - 東書KIDS(kids.tokyo-shoseki.co.jp/kidsap/downloadfr1/htm/jsd38773.htm)より

Image may be NSFW.

Clik here to view.

1871(明治4)年の廃藩置県(はいはんちけん)により,ほぼ現在の23区を行政区域とする東京府が成立しました。しかし,多摩地区や伊豆諸島は,神奈川県などに属していました。伊豆諸島は,明治に入り韮山県(にらやまけん),足柄県(あしがらけん),静岡県を経て,1878(明治11)年に政府の力が行きとどく東京府に編入されました。一方,神奈川県管下にあった三多摩は,1893(明治26)年4月に東京府に移管されました。これは,東京府民の人口増加による水源確保(府民の飲料水として利用されていた玉川上水(たまがわじょうすい)の水源管理を確実にするため)をねらいとしていました。また,当時,三多摩では自由民権運動が盛んで,神奈川県の政界で自由党が有力な地位を占める基盤ともなっていました。そのため,三多摩の自由民権運動を抑圧するねらいもありました。これにより,ほぼ現在の東京都の範囲が確定されました。

《資料3》

『武相自由民権史料集』全6巻

Image may be NSFW.

Clik here to view.

本書は、武相地域(現神奈川県に東京都多摩地域を加えた旧神奈川県域)を、自由民権運動が展開した当時の運動領域と位置づけることによって、「三多摩」や市町村など現在の行政区分に左右されてきた研究状況を克服し、旧神奈川県域の自由民権運動を俯瞰することを目指したものです。また、いわゆる自由民権運動史料だけではなく、幕末維新期の多様な史料、明治20年代の政治運動史料、民権期における地域指導層の社会観や諸活動に関する史料をできるだけ多く収録しました。利用される方々が、本書を通じて、武相地域の自由民権運動をより多角的かつトータルに把握できるよう心がけています。

(Image may be NSFW.

Clik here to view. HPより)

HPより)

他にも「新撰組」など、実に興味ある話題が尽きない、街道の「八王子道」です。

Image may be NSFW.

Clik here to view. 来た道(旧東海道)を振り返る。

来た道(旧東海道)を振り返る。

Image may be NSFW.

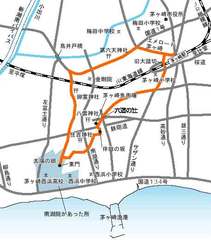

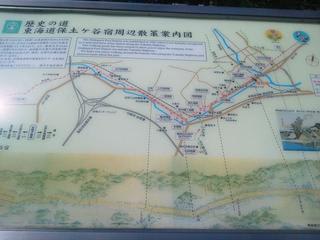

Clik here to view. 「保土ケ谷宿案内図。

「保土ケ谷宿案内図。

Image may be NSFW.

Clik here to view. 「松原商店街」。活気にあふれた商店街。八百屋さんを中心にお店の人の元気な声が響く。段ボール箱で買っていくお客さんも。それほど長くはない通りにお店がひしめいている。

「松原商店街」。活気にあふれた商店街。八百屋さんを中心にお店の人の元気な声が響く。段ボール箱で買っていくお客さんも。それほど長くはない通りにお店がひしめいている。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view. 「国道16号線」から商店街を振り返る。

「国道16号線」から商店街を振り返る。

「16号線」を渡ると、「江戸方見附」跡の標識が。ここからが「保土ケ谷宿」の江戸側出入口。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

(歴史の道)【江戸方見附跡】

「東海道分間延絵図」によれば、芝生(しぼう)の追分から国道16号を越え天王町にいたる途中に保土ヶ谷宿の江戸方見附がありました。保土ヶ谷区郷土史では、天王町391・393番地先(現在の天王町1丁目11−3付近)にあったとされています。

江戸方見附は、各宿場の江戸側の出入口に設置されているもので、土盛をした土塁の上に竹木で矢来を組んだ構造をしています。このため「土居」(どい)とも呼ばれています。こうした構造から、見附は本来簡易な防護施設として設置されたことがうかがえますが、同時にまた宿場の範囲を視覚的に示す効果を合わせ持っていたと考えられます。

ここ江戸方見附から京都(上方)側の出入口に設置された上方見附までは、家屋敷が街道に沿って建ち並び「宿内」と呼ばれ、保土ヶ谷宿では外川神社付近の上方見附まで19町(約2キロメートル)になります。大名行列が来ると、宿役人が見附で出迎え、威儀を正して進みました。

平成15年3月 保土ヶ谷区役所

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() 商店街を進む「旧東海道」。

商店街を進む「旧東海道」。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() 現「帷子橋」からの「帷子川」。

現「帷子橋」からの「帷子川」。

《歴史》

平安時代:袖ヶ浦と呼ばれた入り海が、現在の横浜市保土ケ谷区東端部まで湾入しており、現天王町付近の河口は帷子湊(かたひらみなと)と呼ばれ、橘樹神社付近は「かたひらの宿」「かたひらの里」として栄えた。

江戸時代:河口に河岸があり、薪炭などの物流の地として栄えた。

1707年(宝永4年):富士山の大噴火による降灰で川筋が埋まり、河口も下流へ移動。現浅間町付近に新河岸が成立、旧河岸と対立を深める。

1732年(享保16年):川幅と河身の改修工事が行われる。こののち、明治時代にかけて袖ヶ浦の埋め立てが進み、平沼等が成立。埋め立て地に帷子川本流と新田間川・派新田間川・石崎川・幸川が残され、さらに一部はその後埋め立てられた。

明治時代:絹のスカーフの輸出増大を受けて、染色・捺染工場が集まる。八王子からの「絹の道」が通り、天王町が栄えた。

1923年(大正12年)9月 関東大震災後:国の復興事業として改修工事が行われる。

1958年(昭和33年):台風22号(狩野川台風)による水害

・・・

《名称の由来》

現在の横浜市保土ケ谷区天王町一帯は片方が山で、片方が田畑であったため、かつては「かたひら」と呼ばれていた。その地を流れていたので「かたびらかわ」と呼ぶようになったともされているが、名称の由来については諸説ある。(以上、「Wikipedia」参照)

※かたびら【帷子】

〔あわせの「片ひら」の意〕

?裏を付けない衣服。ひとえもの。

㋐装束の下に着るひとえの布製の衣服。

㋑夏用の麻の小袖。薩摩上布・越後上布などが用いられた。 [季] 夏。

?几帳(きちよう)・帳(とばり)などに用いて隔てとする薄い絹布の垂れ布。

?経帷子。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() 「帷子橋」から来た道(旧東海道)を振り返る。

「帷子橋」から来た道(旧東海道)を振り返る。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() 「環状1号」からの見た、旧東海道に架かる「帷子橋」。

「環状1号」からの見た、旧東海道に架かる「帷子橋」。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() 相鉄天王町駅。

相鉄天王町駅。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

相模鉄道線の「天王町駅」ホーム下をくぐると、「天王町駅前公園」に旧帷子橋跡のモニュメントがあります。

また、公園入口に『江戸日本橋より八里』と刻まれた石柱が立っています。(「八里」は42?。)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

【旧帷子橋跡】 横浜市地域史跡(平成10年11月9日登録)

江戸時代、東海道が帷子川を渡る地点に架けられていた帷子橋は、絵画に描かれたり、歌や俳句に詠まれるなど、保土ヶ谷宿を代表する風景として知られていました。中でも初代広重の「東海道五十三次之内 保土ヶ谷」は特に有名です。

大橋や新町橋などとも呼ばれていた帷子橋について、『新篇武蔵風土記稿』の帷子町(保土ヶ谷宿のうち)の項には、「帷子橋 帷子川ニ架ス板橋ニテ高欄ツキナリ、長十五間、幅三間、御普請所ナリ」という記載がみられ ます。

昭和三十九年(1964)七月に、帷子川の流れがそれまでの相鉄線天王町駅南側から北側に付け替えられたのに伴い、帷子橋の位置も変わりました。かつての帷子橋の跡地は、現在の天王町駅前公園の一部にあたります。

横浜市教育委員会

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

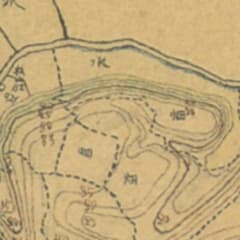

Clik here to view.![]() 1880年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。→が「帷子橋」。現在のモニュメントの橋の架かる方向と微妙に異なっているようです。

1880年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。→が「帷子橋」。現在のモニュメントの橋の架かる方向と微妙に異なっているようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() 保土ケ谷宿散策案内図。

保土ケ谷宿散策案内図。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

【追分】 (歴史の道)

≪標柱左側面の説明文≫

追分は一般に道の分岐点を意味しますが、ここ芝生の追分は東海道と八王子道が分かれる場所です。

≪標柱右側面の説明文≫

(歴史の道)

八王子道は、ここより帷子川にそって伸び、町田・八王子へと続く道で、安政六年(1859年)の横浜開港以降は八王子方面から横浜へと絹が運ばれるようになり、「絹の道」とも呼ばれています。

《八王子道》

「絹の道」の愛称で親しまれているこの道は、かつては「神奈川往還」または「浜街道」と言われていました。

安政6年(1859)に横浜が開港し、その後、鉄道が発達する明治の中ごろまで、輸出用の生糸が多数運ばれたルートのひとつです。八王子周辺地域で生産された生糸は、八王子宿に集められ、この道を通って横浜に運ばれて行きました。その、生糸取引で短期間に巨額の富を成したのが「鑓水商人」です。

現在、「絹の道」は御殿橋のたもとから、「絹の道碑」の前までの約1.5キロメートルが市の史跡に指定されています。このうち、特に昔の面影をよく残す未舗装部分は文化庁選定「歴史の道百選」にも選ばれました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

峠の一番高いところには、かつて道を行き交う旅人や村内の安全を祈って、道了尊を祀ったお堂がありました。現在は取り壊されて、跡地が大塚山公園として整備されています。

(Image may be NSFW.

Clik here to view.

HPより)

HPより)しかし、「八王子道」は、ただ「絹の道」という役割だけではなかった。

《資料1》

町田市自由民権資料館(http://www1.ttcn.ne.jp/chikyuh-kotabi/machidajiyu.htm)より

街道は物資や情報と共に思想も運ぶ

神奈川(横浜)開港で幕末から明治初期にかけて、多摩や秩父地方から町田経由で横浜へ向かう街道は、輸出生糸の輸送路として活用された。この経路は現在俗に絹の道と呼ばれるが、それは物流ばかりでなく、新しい思想を多摩秩父地方へ伝える経路にもなった。

また横浜開港の結果、町田一帯は外国人の遊歩区域として解放区に指定された。そのため幕末期には多くの居留外国人が町田を訪問している。1865年には、後年トロイ遺跡の発見者として世界的に著名なシュリーマンも来訪している。彼は八王子訪問の途中、原町田で一泊して見聞記録まで残している。

このような環境に置かれた武蔵・多摩地方の富裕商人や地主階層は、人権論などの西欧政治思想に触れる機会を得た。もともと学問の素養があった彼らは、維新後、明治政府が納税や徴兵義務などの報国面ばかりを強調し、憲法制定・参政権付与・国会創設などの国民の権利面は何ら考慮しない状態に不満を持っていた。

これら富裕な人々が運動の指導者となり、集合・結社・思想・討論・出版の自由を求めて自由民権運動へ向かっていった。。町田は地理的にも歴史的にも、その運動の先進的な一中心地となった。この目的を実現するためには、各人が相応の見識を持つことが必要とされ、そのための学習活動が活発に行われた。

その指導者の一人・村野常右門は、剣術と自由民権思想の教育を目指して、1883年に凌霜館を開設した。「町田市立自由民権資料館」は凌霜館跡に建てられ、多摩の民権/町田の民権として運動を紹介するばかりでなく、全国の自由民権運動の資料も展示している。

自由民権運動はやがて、地域活動から全国的な運動となり、参政権や憲法制定運動に発展して行く。その間、思想上や運動上の対立を繰り返し、政府の弾圧も受けながらも、少しずつ目的を達成して行った。

彼等が百年前に要求したことは現在では、ほとんど達成されている。しかし、もし彼らが今の町田の現地に立って、町とも田舎ともいえないような雑然とした風景を見たならば、彼らの理想とした社会と比べて、どう感ずるだろうかと思わず考えてしまう。

《資料2》東京都 - 東書KIDS(kids.tokyo-shoseki.co.jp/kidsap/downloadfr1/htm/jsd38773.htm)より

Image may be NSFW.

Clik here to view.

1871(明治4)年の廃藩置県(はいはんちけん)により,ほぼ現在の23区を行政区域とする東京府が成立しました。しかし,多摩地区や伊豆諸島は,神奈川県などに属していました。伊豆諸島は,明治に入り韮山県(にらやまけん),足柄県(あしがらけん),静岡県を経て,1878(明治11)年に政府の力が行きとどく東京府に編入されました。一方,神奈川県管下にあった三多摩は,1893(明治26)年4月に東京府に移管されました。これは,東京府民の人口増加による水源確保(府民の飲料水として利用されていた玉川上水(たまがわじょうすい)の水源管理を確実にするため)をねらいとしていました。また,当時,三多摩では自由民権運動が盛んで,神奈川県の政界で自由党が有力な地位を占める基盤ともなっていました。そのため,三多摩の自由民権運動を抑圧するねらいもありました。これにより,ほぼ現在の東京都の範囲が確定されました。

《資料3》

『武相自由民権史料集』全6巻

Image may be NSFW.

Clik here to view.

本書は、武相地域(現神奈川県に東京都多摩地域を加えた旧神奈川県域)を、自由民権運動が展開した当時の運動領域と位置づけることによって、「三多摩」や市町村など現在の行政区分に左右されてきた研究状況を克服し、旧神奈川県域の自由民権運動を俯瞰することを目指したものです。また、いわゆる自由民権運動史料だけではなく、幕末維新期の多様な史料、明治20年代の政治運動史料、民権期における地域指導層の社会観や諸活動に関する史料をできるだけ多く収録しました。利用される方々が、本書を通じて、武相地域の自由民権運動をより多角的かつトータルに把握できるよう心がけています。

(Image may be NSFW.

Clik here to view.

HPより)

HPより)他にも「新撰組」など、実に興味ある話題が尽きない、街道の「八王子道」です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

来た道(旧東海道)を振り返る。

来た道(旧東海道)を振り返る。Image may be NSFW.

Clik here to view.

「保土ケ谷宿案内図。

「保土ケ谷宿案内図。Image may be NSFW.

Clik here to view.

「松原商店街」。活気にあふれた商店街。八百屋さんを中心にお店の人の元気な声が響く。段ボール箱で買っていくお客さんも。それほど長くはない通りにお店がひしめいている。

「松原商店街」。活気にあふれた商店街。八百屋さんを中心にお店の人の元気な声が響く。段ボール箱で買っていくお客さんも。それほど長くはない通りにお店がひしめいている。Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

「国道16号線」から商店街を振り返る。

「国道16号線」から商店街を振り返る。「16号線」を渡ると、「江戸方見附」跡の標識が。ここからが「保土ケ谷宿」の江戸側出入口。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(歴史の道)【江戸方見附跡】

「東海道分間延絵図」によれば、芝生(しぼう)の追分から国道16号を越え天王町にいたる途中に保土ヶ谷宿の江戸方見附がありました。保土ヶ谷区郷土史では、天王町391・393番地先(現在の天王町1丁目11−3付近)にあったとされています。

江戸方見附は、各宿場の江戸側の出入口に設置されているもので、土盛をした土塁の上に竹木で矢来を組んだ構造をしています。このため「土居」(どい)とも呼ばれています。こうした構造から、見附は本来簡易な防護施設として設置されたことがうかがえますが、同時にまた宿場の範囲を視覚的に示す効果を合わせ持っていたと考えられます。

ここ江戸方見附から京都(上方)側の出入口に設置された上方見附までは、家屋敷が街道に沿って建ち並び「宿内」と呼ばれ、保土ヶ谷宿では外川神社付近の上方見附まで19町(約2キロメートル)になります。大名行列が来ると、宿役人が見附で出迎え、威儀を正して進みました。

平成15年3月 保土ヶ谷区役所

Image may be NSFW.

Clik here to view.

商店街を進む「旧東海道」。

商店街を進む「旧東海道」。Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

現「帷子橋」からの「帷子川」。

現「帷子橋」からの「帷子川」。《歴史》

平安時代:袖ヶ浦と呼ばれた入り海が、現在の横浜市保土ケ谷区東端部まで湾入しており、現天王町付近の河口は帷子湊(かたひらみなと)と呼ばれ、橘樹神社付近は「かたひらの宿」「かたひらの里」として栄えた。

江戸時代:河口に河岸があり、薪炭などの物流の地として栄えた。

1707年(宝永4年):富士山の大噴火による降灰で川筋が埋まり、河口も下流へ移動。現浅間町付近に新河岸が成立、旧河岸と対立を深める。

1732年(享保16年):川幅と河身の改修工事が行われる。こののち、明治時代にかけて袖ヶ浦の埋め立てが進み、平沼等が成立。埋め立て地に帷子川本流と新田間川・派新田間川・石崎川・幸川が残され、さらに一部はその後埋め立てられた。

明治時代:絹のスカーフの輸出増大を受けて、染色・捺染工場が集まる。八王子からの「絹の道」が通り、天王町が栄えた。

1923年(大正12年)9月 関東大震災後:国の復興事業として改修工事が行われる。

1958年(昭和33年):台風22号(狩野川台風)による水害

・・・

《名称の由来》

現在の横浜市保土ケ谷区天王町一帯は片方が山で、片方が田畑であったため、かつては「かたひら」と呼ばれていた。その地を流れていたので「かたびらかわ」と呼ぶようになったともされているが、名称の由来については諸説ある。(以上、「Wikipedia」参照)

※かたびら【帷子】

〔あわせの「片ひら」の意〕

?裏を付けない衣服。ひとえもの。

㋐装束の下に着るひとえの布製の衣服。

㋑夏用の麻の小袖。薩摩上布・越後上布などが用いられた。 [季] 夏。

?几帳(きちよう)・帳(とばり)などに用いて隔てとする薄い絹布の垂れ布。

?経帷子。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

「帷子橋」から来た道(旧東海道)を振り返る。

「帷子橋」から来た道(旧東海道)を振り返る。Image may be NSFW.

Clik here to view.

「環状1号」からの見た、旧東海道に架かる「帷子橋」。

「環状1号」からの見た、旧東海道に架かる「帷子橋」。Image may be NSFW.

Clik here to view.

相鉄天王町駅。

相鉄天王町駅。Image may be NSFW.

Clik here to view.

相模鉄道線の「天王町駅」ホーム下をくぐると、「天王町駅前公園」に旧帷子橋跡のモニュメントがあります。

また、公園入口に『江戸日本橋より八里』と刻まれた石柱が立っています。(「八里」は42?。)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

【旧帷子橋跡】 横浜市地域史跡(平成10年11月9日登録)

江戸時代、東海道が帷子川を渡る地点に架けられていた帷子橋は、絵画に描かれたり、歌や俳句に詠まれるなど、保土ヶ谷宿を代表する風景として知られていました。中でも初代広重の「東海道五十三次之内 保土ヶ谷」は特に有名です。

大橋や新町橋などとも呼ばれていた帷子橋について、『新篇武蔵風土記稿』の帷子町(保土ヶ谷宿のうち)の項には、「帷子橋 帷子川ニ架ス板橋ニテ高欄ツキナリ、長十五間、幅三間、御普請所ナリ」という記載がみられ ます。

昭和三十九年(1964)七月に、帷子川の流れがそれまでの相鉄線天王町駅南側から北側に付け替えられたのに伴い、帷子橋の位置も変わりました。かつての帷子橋の跡地は、現在の天王町駅前公園の一部にあたります。

横浜市教育委員会

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

1880年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。→が「帷子橋」。現在のモニュメントの橋の架かる方向と微妙に異なっているようです。

1880年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。→が「帷子橋」。現在のモニュメントの橋の架かる方向と微妙に異なっているようです。Image may be NSFW.

Clik here to view.

保土ケ谷宿散策案内図。

保土ケ谷宿散策案内図。