5月18日(月)午後。約2時間の探索。最寄り駅では「溜池山王」~「六本木一丁目」~「麻布十番」。地域では、首都高都心環状線が頭上を覆う「国道1号線」の東側、「桜田通り」との間。

この地域は「アメリカ大使館」、「ロシア大使館」、「スペイン大使館」などの大使館や「ホテルオークラ東京」、「アークヒルズ」、「サントリーホール」など文化施設の立ち並ぶ区域。その建物群の間を縫いながらの坂道探訪です。

ちょっと遅くなりましたが、その報告。

なお、坂道探訪には、

」HPを参考にしています。

」HPを参考にしています。この辺り、よくよく考えてみたら、頭上は「首都高」で、いつも通る道筋。「谷町Jct」、「一の橋Jct」・・・、下の街を見る余裕もないが、たしかに見覚えのあるビルが建ち並ぶ景色。そのところを歩いたわけです。

「溜池山王」駅から「六本木通り」に出て、「榎坂」を上がり、「汐見坂」に向かいましたが、その付近から物々しい雰囲気。防護柵(バリケード)が道の半分近くをふさぎ、歩道も通行不可。機動隊員ががっちりガード。右手に「アメリカ大使館」。そのため、周囲は厳重な警戒態勢。まさに現代の「見附」。

反対側の歩道を上って行くと、「汐見坂」。

汐見坂

江戸時代中期以前には海が眺望できた坂である。南側に松平大和守(幕末に川越藩)邸があって、大和坂ともいった。

右手が「ホテルオークラ」左手が「国立印刷局」。

東側から坂を見る。

東側から坂を見る。「ホテルオークラ」を過ぎて、右に折れると「江戸見坂」。

江戸見坂

江戸の中心部に市街が開けて以来、その大半を眺望することできたために名づけられた坂である。

「ホテルオークラ」の敷地をぐるりと取り囲むように進む、けっこう急な坂道。

坂を上り詰めた左手にあるのが、「菊池寛実記念 智見術館」。

菊池寛実記念 智美術館(きくちかんじつきねん ともびじゅつかん)は、現代陶芸のコレクターである菊池智(とも)が長年にわたり蒐集してきた現代陶芸のコレクションの一般公開、関連事業による現代陶芸の普及、および陶芸作家や研究者の育成を目的とし、2003年4月に東京・虎ノ門に開館いたしました。

美術館はホテル・オークラのすぐ近くの虎ノ門の高台に立つライム・ストーンの外壁をもつ西久保ビルの地下1階にあります。西久保ビルという名称は中世の時代に西久保城があったことに由来しています。敷地内には、西久保ビル(2003年竣工)と大正時代に建てられた西洋館(国の登録文化財)、智の父でありこの地を拠点として活動した実業家・菊池寛実(かんじつ)のための持仏堂と和風の蔵が、百年ほどの歴史のある庭を囲んで都心の中に独特な空間を構成し、隠れ家的な雰囲気を醸しだしています。

当館は設立者である菊池智の美意識を一貫して反映させた個性的な空間としてもお楽しみいただけます。1階の受付から螺旋階段をくだりながら空間はいつしか日常から非日常へとうつり変わり、地下1階の展示室では暗がりのなかから作品が1点ずつスポットライトを浴びて姿をあらわします。それはまるで、作品を見ながら自分と作品とが対話を交わすようであり、それこそが彼女がこれまで考えてきた、美しい作品と出会い、作家の思いを受けとめるための理想の場と言えるのかもしれません。

智美術館は、開館以来、「藤本能道(ふじもとよしみち)展」「十五代樂吉左衞門展」「小池頌子展」をはじめ、さまざまな企画展を開催してまいりました。隔年ごとに開催予定の「菊池ビエンナーレ」や「智美術館大賞 現代の茶陶―造形の自由・見立ての美」も、展覧会事業の一環を担う企画として育ちつつあります。陶芸の枠にとどまらず、現代工芸の発信地となるべく活動を続けていきますが、どうぞ皆様におかれましては当館をご愛顧いただきますようお願い申し上げます。

螺旋階段

螺旋階段 1階の玄関ホールと地下の展示室を結ぶ螺旋階段室は菊池智のアイデアがもっとも生きている空間です。壁面には銀の和紙がはられ、その上に書家の篠田桃紅氏の「いろは歌」の料紙が「真・行・草」の漢字をかたどったコラージュ作品としてほどこされています。ガラスの手摺りはガラス作家の横山尚人氏によるものです。天井からの光を受けて宝石のように輝き、美しい曲線を描いています。

(「菊池寛実記念 智見術館」HPより)

ぜひ入ってみたいところですが、あいにく休館日(月曜日)でした。

右手角に「大蔵集古館」。

右手角に「大蔵集古館」。明治から大正期にかけて大きな財をなした実業家大倉喜八郎が、長年に亘って収集した古美術・典籍類を収蔵・展示するため、1917年(大正6年)に財団法人大倉集古館として大倉邸の敷地の一角に開館したもので、日本最初の私立美術館である。開館からまもない1923年(大正12年)、関東大震災によって当時の展示館と一部の展示品を失い、一時休館を余儀なくされた。

1928年(昭和2年)、建築家伊東忠太の設計による耐震耐火の中国風の展示館が完成し、翌年再開館した。その後昭和30年代にホテルオークラ東京の建設のため一部の建物が解体された。解体前の建築は現存する展示館から長い回廊が伸び六角堂を経て表門に至る壮大な建築であった。喜八郎の子大倉喜七郎も近代日本画などの収集品を館に寄贈している。

日本・東洋の絵画、書跡、彫刻、陶磁器、漆工、金工、刀剣、能面、能装束、考古遺物など約2,500点と中国の古典籍(漢籍)約1,000部を所蔵し、年間5回ほどの企画展を開催している。

2015年(平成27年)9月より開始されるホテルオークラ東京本館の建て替えに伴う施設改修工事のため、2014年(平成26年)4月より長期休館している。再開は2018年(平成30年)の予定。(以上「Wikipedia」参照)

その角を右に曲がると、「霊南坂」。左手が「アメリカ大使館」のため、坂道の両側は機動隊員が警戒中。キョロキョロ歩き、写真でも撮っていると、すぐ尋問を受けそうな雰囲気。

ところが、「霊南坂」の標示は「アメリカ大使館」側の歩道に。そこはバリケードがあって立ち入り禁止。

道路越しに「大使館」側で警備に当たる若い機動隊員に大声でわけを話す。

バリケードをずらし、通してもらって撮った写真がこれ。

「そういう目的ならばいいですよ」

「ただし、大使館側は撮さないで下さい」

「他のお固い人だとダメだったかもしれませんよ」・・・。

霊南坂

江戸時代のはじめ高輪の東禅寺が嶺南庵としてここにあり、開山嶺南和尚の名をとったが、いつしか「嶺」が「霊」となった。

坂の途中から坂上を望む。 坂上から坂下。

坂の途中、左手に「ホテルオークラ」正面玄関に通じる広い出入口。現在の純日本調の建物は、今年8月いっぱいで営業を終え、19年春に地上38階建てとして生まれ変わることになるらしい。

坂を上りきって右に折れると、左手には「霊南坂教会」。1980年に山口百恵と三浦友和が結婚式を挙げたことで知られる。

その向かい側は「陽泉寺」などいくつかお寺が昔のままに。

1880年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。

←が「江戸見坂」。南側一帯に江戸の街が広がっている。→が「霊南坂」。○が「ホテルオークラ」の現敷地。中央・北付近が現「アメリカ大使館」にあたる。

「霊南坂」を右折したところにある坂道。「榎坂」? 下方に見える坂が「桜坂」。坂の途中に「霊南坂教会」、坂下の左手角に「榎坂ビル」があります。

「霊南坂」を右折したところにある坂道。「榎坂」? 下方に見える坂が「桜坂」。坂の途中に「霊南坂教会」、坂下の左手角に「榎坂ビル」があります。 「サントリーホール」へ通じる歩道橋から下を望む。「桜坂」or「鼓坂」

「サントリーホール」へ通じる歩道橋から下を望む。「桜坂」or「鼓坂」

「三谷坂」? (左)六本木一丁目と(右)赤坂一丁目の境にある。「ホテルオークラ東京別館」から西北へ下る道。

「三谷坂」? (左)六本木一丁目と(右)赤坂一丁目の境にある。「ホテルオークラ東京別館」から西北へ下る道。

桜坂

桜坂

左手が「森ビル」。

左手が「森ビル」。

「山形ホテル跡」。

「山形ホテル跡」。 「碑」から北側を望む。

「碑」から北側を望む。

坂下から西を望む。

坂下から西を望む。

坂道を上がると、左側は「霊友会」の施設。

坂道を上がると、左側は「霊友会」の施設。

「榎坂(えのきざか)」。

「榎坂(えのきざか)」。

「鼠坂」。

「鼠坂」。

「島崎藤村旧居跡」。

「島崎藤村旧居跡」。 付近のようす。

付近のようす。 「鼬坂」。「外苑東通り」から望む。

「鼬坂」。「外苑東通り」から望む。

坂下から坂上を望む。

坂下から坂上を望む。

「永坂更科発祥之地」。

「永坂更科発祥之地」。 そこから坂下「麻布十番」駅方向)を望む。右が首都高。

そこから坂下「麻布十番」駅方向)を望む。右が首都高。

「左内坂」。「外堀通り」を渡ったところにある。

「左内坂」。「外堀通り」を渡ったところにある。

「中根坂」にさしかかる。

「中根坂」にさしかかる。

坂上から望む。

坂上から望む。 浄瑠璃坂(じょうるりざか)

浄瑠璃坂(じょうるりざか)

「芥坂」の歩道橋付近から振り返る。

「芥坂」の歩道橋付近から振り返る。

「芥坂」上から下を望む。

「芥坂」上から下を望む。

坂の途中から見上げる。

坂の途中から見上げる。 「浄瑠璃坂の仇討跡」。

「浄瑠璃坂の仇討跡」。

緑濃きおうち。「払方」という地名。

緑濃きおうち。「払方」という地名。 HPより)

HPより)

(「Wikipedia」より)

(「Wikipedia」より)

二回りして井戸に着く、そのくるくる回る道をかたつむりになぞらえたという説明文がありました。

二回りして井戸に着く、そのくるくる回る道をかたつむりになぞらえたという説明文がありました。

」HPより)

」HPより) 坂の途中から見上げる。

坂の途中から見上げる。

庾嶺坂(ゆれいざか)

庾嶺坂(ゆれいざか)

繁華街。これまでの道筋とは段違い。

繁華街。これまでの道筋とは段違い。 「本多横丁」の標識。

「本多横丁」の標識。

坂下から。

坂下から。

神楽坂には横丁(小路)が縦横に。「神楽小路」。まだまだ探索のし甲斐がありそうです。

神楽坂には横丁(小路)が縦横に。「神楽小路」。まだまだ探索のし甲斐がありそうです。

坂下の標識。

坂下の標識。 坂の途中から坂下を望む。

坂の途中から坂下を望む。

HPより)

HPより)

遠方に「六本木ヒルズ」。

遠方に「六本木ヒルズ」。 坂を下り、途中から東(左)に入ります。

坂を下り、途中から東(左)に入ります。

坂上にある標識。正面左手が「フィリピン大使館」。

坂上にある標識。正面左手が「フィリピン大使館」。

より

より

「元麻布フォレストタワー」。

「元麻布フォレストタワー」。

坂沿いのお屋敷。

坂沿いのお屋敷。

玄碩坂(げんせきざか)

玄碩坂(げんせきざか) 坂の途中の公園。子ども達の元気な声が。

坂の途中の公園。子ども達の元気な声が。

これには「さくら坂」(→)と。

これには「さくら坂」(→)と。

そこからの「矢作橋」。

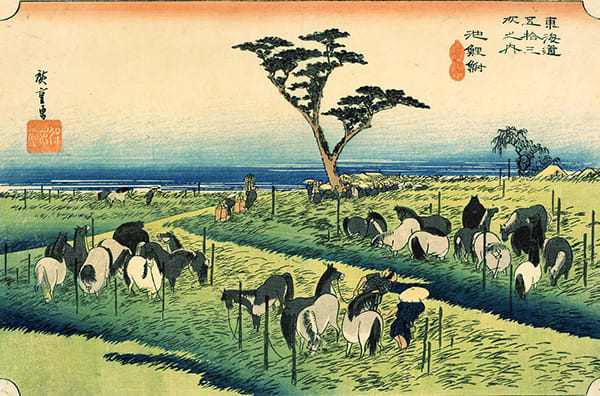

そこからの「矢作橋」。 葛飾北斎「矢作橋」(「Wikipedia」より)

葛飾北斎「矢作橋」(「Wikipedia」より) 旧矢作橋の遺構。

旧矢作橋の遺構。

「東海道」の標示。

「東海道」の標示。

「(日本橋から)330㎞」ポスト。

「(日本橋から)330㎞」ポスト。 分岐点正面は「マック」。

分岐点正面は「マック」。

現在のようす。

現在のようす。  HPより

HPより

「目印の松」。

「目印の松」。 日本橋から83里目「尾一里塚」。

日本橋から83里目「尾一里塚」。

HPより)

HPより)

昭和47年(1972)のようす。

昭和47年(1972)のようす。 HPより)

HPより)

「東海道の松並木を守ろう」という標柱。

「東海道の松並木を守ろう」という標柱。

向こうに見えるのは、「御鍬神社」の杜。

向こうに見えるのは、「御鍬神社」の杜。

「東海道見て歩きマップ」。

「東海道見て歩きマップ」。

(「おしなり商店街振興組合 oshinari.jp」HPより)

(「おしなり商店街振興組合 oshinari.jp」HPより)

「八橋𦾔跡」。

「八橋𦾔跡」。

」HPより)

」HPより)

HPには、古代から近世までの例を挙げて詳細に説明してあり、とても興味深い話が載せられています。

HPには、古代から近世までの例を挙げて詳細に説明してあり、とても興味深い話が載せられています。 「業平像」。

「業平像」。 「謡曲『杜若』と業平の和歌」。

「謡曲『杜若』と業平の和歌」。

「業平竹」。

「業平竹」。 「芭蕉連句碑」。

「芭蕉連句碑」。

一面の田園風景。

一面の田園風景。

道の向こう側、奥に北側の一里塚。日本橋から84里目。

道の向こう側、奥に北側の一里塚。日本橋から84里目。 「東海道」の標示。

「東海道」の標示。 「元禄12年の道標」。

「元禄12年の道標」。

小林一茶の句碑。はつ雪や ちりふの市の銭叺(ぜにかます)

小林一茶の句碑。はつ雪や ちりふの市の銭叺(ぜにかます)

途中には馬の像。

途中には馬の像。

説明板。

説明板。

「地下道」内の「東海道」という標示。

「地下道」内の「東海道」という標示。

「天竺豆」??

「天竺豆」??

「常夜燈」。

「常夜燈」。

来た道を振り返る。右手の電柱に「東海道」の標示。

来た道を振り返る。右手の電柱に「東海道」の標示。 右手にある「食品館・美松」の駐車場に「池鯉鮒宿問屋場之跡」。

右手にある「食品館・美松」の駐車場に「池鯉鮒宿問屋場之跡」。

車止めなのか、古タイヤが置かれている。裏手の石碑は「明治天皇行在所聖蹟」記念碑。

車止めなのか、古タイヤが置かれている。裏手の石碑は「明治天皇行在所聖蹟」記念碑。

「本町山車蔵」。

「本町山車蔵」。

お腹の大穴にもめげず、まだまだ健在です。

お腹の大穴にもめげず、まだまだ健在です。

国道をくぐり抜けて振り返る。

国道をくぐり抜けて振り返る。

HPより。)

HPより。)